24h/24 - 7j/7

24h/24 - 7j/7

La péritonite infectieuse féline (PIF) est une maladie infectieuse virale secondaire à une infection par un coronavirus. Ce virus circule de manière endémique.

L’infection féline peut être classée en 2 types :

La PIF est une maladie complexe pour laquelle on distingue deux grandes formes : une forme « humide », associée à des épanchements, et une forme « sèche » se traduisant par des granulomes.

Le terme de « péritonite infectieuse » est relativement inapproprié puisque cette affection peut s’exprimer sans lésions de péritonite, mais par d’autres signes : fièvre, changement de l’aspect des yeux, signes neurologiques, amaigrissement, retard de croissance, …

La PIF concerne plus particulièrement deux types de populations : jeunes chats (de 3 mois à 3 ans) et chats âgés (10 ans et plus). Les chats atteints sont pratiquement toujours issus d’un effectif important (chatteries, refuges, élevages,…). L’incubation de la maladie va de quelques jours à plusieurs mois. Elle débute généralement par des signes peu spécifiques : fièvre, perte d’appétit, dégradation de l’état général, amaigrissement, muqueuses plus pâles ou ictériques, …

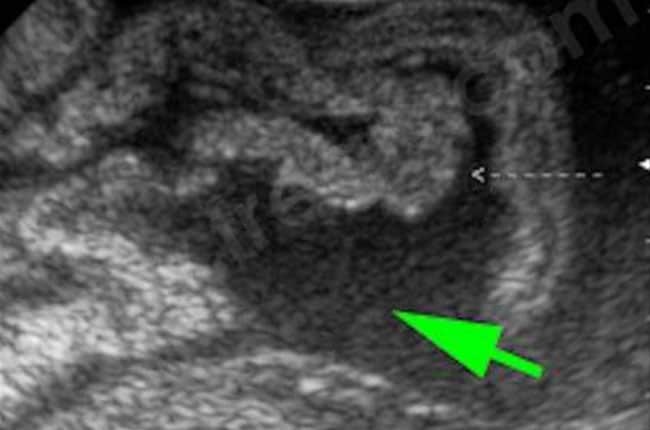

Dans les formes humides, des épanchements apparaissent au niveau de l’abdomen ou du thorax (pleurésie). Lorsqu’il existe, l’épanchement abdominal est l’expression d’une inflammation du péritoine (d’où le nom de la maladie). Il présente le plus souvent un aspect jaune paille visqueux assez évocateur. L’épanchement pleural est responsable de troubles respiratoires.

Dans les formes sèches on peut trouver des atteintes oculaires (iridocyclite) mais aussi des atteintes granulomateuses pulmonaires, rénales, hépatiques, nerveuses, ganglionnaires ou intestinales.

La distinction entre ces deux formes est théorique car elles peuvent co-exister ou se succéder dans le temps.

Le grand polymorphisme des signes cliniques et la grande diffusion du coronavirus dans l’environnement félin expliquent pourquoi le diagnostic de certitude de la PIF peut être très difficile à établir. En effet, une simple prise de sang pour sérologie coronavirus ne suffit pas. Une véritable «enquête diagnostique », incluant des données sur l’environnement du chat concerné, son histoire médicale, ses signes cliniques, les résultats des examens biologiques (prise de sang usuelles, sérologie, examens PCR, imagerie médicale notamment) est indispensable pour pouvoir conclure.

Ainsi, pour de manière très simplifiée, on admet qu’un chat malade présentant une sérologie positive n’est atteint de PIF que si tous les autres éléments (cliniques, sanguins,…) vont dans ce sens. En revanche, si sa sérologie est négative, le diagnostic de PIF est peu probable (mais pas formellement exclu).

Inversement, chez un chat sain, une sérologie positive signifie simplement que l’animal a été en contact avec un coronavirus présent dans son environnement, et à ce stade, l’évolution n’est pas prévisible.

A l’issue de la prise en charge en consultation, le vétérinaire vous explique la situation et les résultats pour votre chat et si la suspicion diagnostique est avérée ou non.

Si la maladie PIF n’est pas traitée, le pronostic médical est généralement très sombre, avec un taux de mortalité proche de 100 % en quelques semaines. En effet, aucun traitement médical classique, comme la cortisone, les interférons, ou les immunostimulants seuls n’ont prouvés leur efficacité.

Depuis 2024, un antiviral, issu de la médecine humaine, est disponible de manière légale pour le traitement de la PIF. Il s’agit du GS-441524, une molécule proche du traitement remdesivir. Cet analogue nucléosidique de l’adénosine agit en inhibant une enzyme qui reproduit le matériel génétique du virus (enzyme ARN polymérase), empêchant ainsi la réplication du génome viral. Ses caractéristiques pharmacologiques et sa bonne tolérance en ont fait une molécule adaptée au traitement de la PIF.

Pour recevoir ce traitement, un diagnostic de certitude de la maladie PIF doit être établi par le vétérinaire, qui pourra réaliser la prescription d’une préparation magistrale, individualisée, de manière légale, et avec une traçabilité du produit.

Le taux de succès du GS-441524 est estimé à environ 85 %. Les rechutes, rares (moins de 10 %), surviennent principalement dans les semaines suivant l’arrêt du protocole et nécessitent le plus souvent une reprise du traitement à une dose plus élevée.

Les facteurs de mauvais pronostic identifiés incluent les formes neurologiques, les atteintes oculaires et l’âge avancé des patients (supérieur à 7 ans). Les effets indésirables restent peu fréquents et généralement modérés : élévation transitoire des enzymes hépatiques, anomalies hématologiques mineures, cas isolés d’insuffisance rénale ou de lithiases urinaires chez de jeunes chats. Les formes injectables, aujourd’hui obsolètes, étaient par ailleurs associées à des réactions locales douloureuses.

Aucun vaccin n’est actuellement disponible en France. La prévention repose donc uniquement sur une gestion très rigoureuse des chatteries et élevages : isolement de tout nouvel entrant pendant 30 jours et test sérologique+/- PCR sur sang et selles avant son introduction dans un effectif seronégatif.

Malheureusement, des études récentes suggèrent que quasiment toutes les chatteries et refuges sont positives pour la circulation de ce virus.

Dans les élevages atteints, si une démarche de dépistage est engagée, les animaux doivent être répartis par lots en fonction des tests de dépistage. Le virus est excrété notamment par les selles de l’animal malade et la contamination se fait par contact direct ou par l’intermédiaire de la litière, des caisses de transport, des chaussures, …

Chez un particulier, la réalisation d’une période d’isolement avec l’introduction d’un nouveau chat ou chaton reste recommandée.

Espèces et races prédisposées

La péritonite infectieuse féline peut toucher tous les félidés domestiques ou sauvages. Certains auteurs suspectent une prédisposition de certaines lignées en particulier chez les chats Bengals, British shorthair, Persans, Rex Cornish et Sacré de Birmanie. Néanmoins, tous les chats domestiques restent susceptibles au virus.

La maladie n’est pas contagieuse pour les autres espèces, Homme inclus.