24h/24 - 7j/7

24h/24 - 7j/7

La luxation de l’épaule chez le chien ou subluxation désigne un mouvement anormal entre la scapula (omoplate) et l’humérus dans un ou plusieurs plan. Classiquement, l’instabilité se fait selon un plan latéro-médial ou cranio-caudal. Dans 80% des cas, l’instabilité est médiale.

Encore largement sous estimées, les luxations/instabilités de l’épaule feraient partie des causes les plus courantes de douleur de l’épaule chez le chien adulte. Elles peuvent être rencontrées chez des chiens de petites ou de grandes races.

La stabilité de l’épaule fait intervenir les ligaments (ligament gléno-huméral médial et latéral), les muscles et leurs tendons, la congruence et la concavité entre la tête humérale et la cavité glénoïdale, ainsi que les pressions exercées de part et d’autre de l’articulation (un peu comme une ventouse sur une boule). La moindre modification ou anomalie de concavité de la surface articulaire, la moindre atteinte ligamentaire, ou modification des forces de compression peut être à l’origine d’une instabilité de l’épaule.

Les causes de cette instabilité peuvent être traumatiques, mais une origine congénitale, en particulier chez les chiens de petite race, est fréquemment observée. Elle serait associée à une laxité anormale des tissus péri-articulaires.

En revanche, chez les chiens de grand format, les instabilités de l’épaule répondent à un autre mécanisme physiopathologique et seraient plus la conséquence de microtraumatismes répétés (encore appelées blessures de fatigue) ou d’entorse aiguë très sévère.

Les races prédisposées ou dans lesquqelles l’affection a été décrite sont les Caniches nains, les Cavaliers Kings Charles, les Chihuahuas, les Lhassa Apso, les Pékinois, les Pinschers, les Poméraniens, les Shetlands.

Les instabilités chroniques de l’épaule entrainent un mouvement anormal entre les surfaces articulaires. Ceci est à l’origine d’une éburnation du cartilage, d’une inflammation de l’articulation, d’une sollicitation exacerbée des ligaments, et plus globalement d’une douleur articulaire.

Cette douleur chronique se manifeste chez l’animal par une boiterie qui peut être constante ou intermittente, d’intensité plus ou moins marquée. Le membre est moins utilisé, et une asymétrie musculaire avec le membre opposé est fréquemment observée.

Les animaux atteints ont souvent un historique de boiterie intermittente, peu marquée à sévère, et répondant partiellement ou pas du tout à un traitement anti-inflammatoire. La suspicion initiale est établie à partir d’un examen locomoteur rigoureux. Une douleur lors de la mobilisation de l’épaule constitue le point de départ.

Chez les chiens de petite race, chez qui une origine congénitale est suspectée, les luxations sont généralement diagnostiquées entre 3 et 10 mois d’âge. Une atteinte unilatérale est souvent observée, sans cause traumatique évidente.

La mise en évidence de l’instabilité nécessite un examen minutieux, au cours duquel l’articulation est manipulée dans les limites de ses amplitudes. Cet examen peut être douloureux pour l’animal, et doit être idéalement réalisé sous sédation.

Dans 80% des cas, l’instabilité est dans le plan médial. Une mise en abduction forcée de l’articulation de l’épaule, lorsque le membre est mis en pleine extension, permet d’apprécier une augmentation de l’angle normal d’abduction (qui passe de 30° chez les animaux sains, à plus de 50° chez les animaux atteints). En cas de doute, il est nécessaire de comparer l’angle d’abduction avec l’autre membre. Parfois, d’autres signes peuvent être présents (tiroir antéro-postérieur anormal).

Des radiographies de l’épaule peuvent être réalisées, mais la conformation osseuse est généralement dans les normes sauf lors de luxation congénitale (héréditaire).

L’arthrose en quantité plus ou moins importante, est le plus souvent la seule anomalie pouvant être constatée.

Certains auteurs ont suggéré que la présence d’arthrose au niveau de l’épaule, en l’absence de processus arthrosiques identifiés, était hautement indicatrice d’une instabilité de l’épaule.

Les autres examens permettant d’évaluer les structures ligamentaires péri-articulaires sont l’échographie et l’IRM.

L’examen le plus sensible pour évaluer une instabilité de l’épaule est l’arthroscopie, durant laquelle une érosion cartilagineuse peut être observée, ainsi qu’un épaississement ou déchirure partielle du ligament gléno-huméral médial.

Le traitement de choix est une stabilisation chirurgicale. Les traitements conservateurs donnent des résultats inconstants, avec des risques de récidive importants.

Le traitement chirurgical doit être réalisé le plus tôt possible afin de limiter la fonte musculaire et le développement d’arthrose.

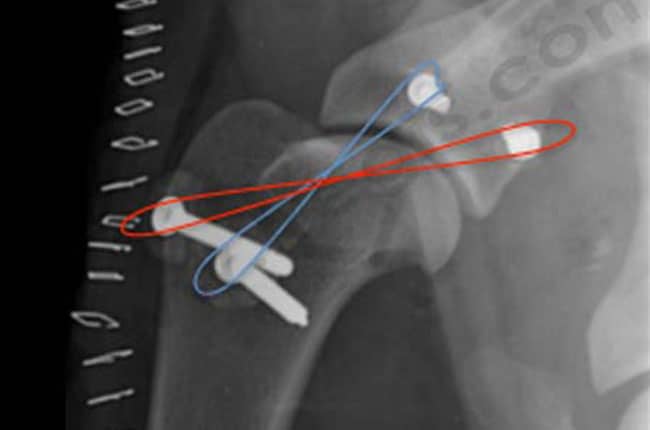

La chirurgie vise à limiter/éviter les mouvements anormaux entre les surfaces articulaires (tête humérale et cavité glénoïdale). Il existe plusieurs gestes chirurgicaux possibles : transposition de certains tendons, de certains muscles, prothèse synthétique, imbrication (raccourcissement) de certains ligaments, …

La plupart de ces chirurgies nécessitent de réaliser une arthrotomie, mais des techniques plus récentes peuvent être pratiquées de façon mini-invasive par arthroscopie.

Ces techniques consistent à recréer le ligament déchiré en plaçant des accroches sous arthroscopie. D’autres approches visant à contracter et raccourcir le ligament gléno-huméral se font aussi sous arthroscopie. Elles consistent à appliquer localement une source de chaleur a proximité immédiate du ligament, sous contrôle vidéo, ce qui a pour effet de contracter les fibres de collagène, et de raccourcir le ligament.

Dans tous les cas, le membre est immobilisé pendant 4 a 6 semaines suivant l’intervention à l’aide d’un bandage, afin de supprimer l’appui. Une reprise fonctionnelle de l’activité avec rééducation est ensuite effectuée sur 1 à 2 mois.

La transposition du tendon du biceps donne des résultats jugés bons à excellents dans 85% des cas. Cependant, il semblerait que les techniques de renforcement/remplacement du ligament gléno-huméral médial donnent de meilleurs résultats, avec des perspectives encourageantes pour les procédures réalisées par arthroscopie.

Rochat Mark. The shoulder. In : Tobias KM, ed, Veterinary surgery, small animal. First ed. Philadelphia : Saunders Co ; 2013 : 692 – 708.