24h/24 - 7j/7

24h/24 - 7j/7

Le terme discospondylite (ou spondylodiscite) chez le chien désigne une infection d’un disque intervertébral et des plateaux vertébraux de deux vertèbres adjacentes. L’infection est le plus souvent d’origine bactérienne mais peut également être secondaire à la présence de champignons (on parlera alors de spondylodiscite fongique, très rare en France).

Cette infection provient le plus souvent d’une dissémination de germes par voie lymphatique et/ou sanguine. Une contamination intervertébrale directe est rarissime. Un foyer infectieux primitif est donc à rechercher lorsqu’une spondylodiscite est diagnostiquée ou suspectée. Fréquemment, les spondylodiscites sont associés à des infections urinaires ou prostatiques, des endocardites, des infections utérines, pulmonaires, digestives ou cutanées, des infections de la cavité buccale, …

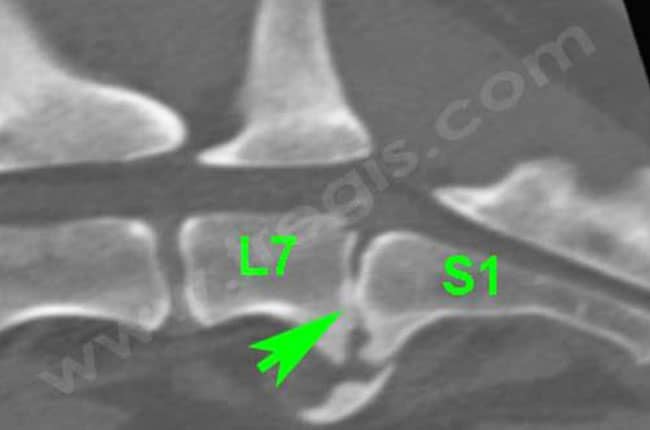

N’importe quel espace intervertébral peut être atteint, les spondylodiscites affectent le plus fréquemment la charnière lombo-sacrée (jonction entre la dernière vertèbre lombaire et le sacrum).

Les males non castrés sont plus fréquemment atteints.

Une réelle prédisposition raciale n’est pas établie. Cependant, les Berger allemand, Bulldog Anglais, Dobermans, Dogue allemands, Golden Retrievers, Labradors, et Rottweilers sont les races les plus fréquemment atteintes.

Les signes cliniques sont non spécifiques et variables. Les chiens atteints peuvent être fiévreux, fatigués, réticents à se déplacer. Une perte d’appétit ou de poids peut être présente. Une douleur dorsale est fréquemment rencontrée.

Cette infection entre deux vertèbres est à l’origine d’une destruction progressive du disque intervertébral et d’une lyse osseuse des plateaux vertébraux. Une prolifération osseuse périphérique est également souvent constatée.

La destruction progressive des plateaux vertébraux peut être à l’origine d’une instabilité entre les vertèbres atteintes, et peut entrainer une compression de la moelle épinière et/ou des racines nerveuses. Des symptômes neurologiques peuvent alors être observés, allant d’une simple douleur dorsale jusqu’à une paralysie complète.

La suspicion initiale repose sur la présentation clinique, la race, les symptômes, l’âge de l’animal, son sexe. Lorsque la suspicion est avérée, des examens complémentaires sont obligatoires pour établir un diagnostic.

La première étape consiste à confirmer la suspicion de spondylodiscite. Pour cela, les examens d’imagerie sont des outils incontournables. La radiographie peut mettre en évidence un collapsus de l’espace intervertébral atteint, une lyse osseuse, une sclérose, et une prolifération osseuse entre les deux vertèbres.

Cependant, les lésions radiographiques ne sont visibles qu’au bout d’un certain temps. L’IRM ou le scanner permettent d’établir un diagnostic plus précoce, et permettent de voir des lésions non visibles avec un examen radiographique.

La deuxième étape consiste à essayer d’isoler l’agent pathogène en cause, afin de mettre en place le traitement anti-microbien le plus adapté. Pour cela, des moyens indirects peuvent être utilisés, en réalisant notamment des cultures bactériennes urinaires et sanguines (les chances d’isoler le germe varient alors de 30 à 80%).

On peut aussi utiliser des moyens directs, c’est à dire en réalisant une ponction de l’espace intervertébral infecté, et en réalisant une culture bactérienne à partir du prélèvement effectué. Le plus souvent, cela est fait sous contrôle échographique pour ponctionner à l’aide d’une aiguille la zone atteinte ; un contrôle scanner du guidage peut aussi être fait.

Les bactéries les plus souvent incriminées sont Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Brucella spp et Escherichia coli.

Des prises de sang permettront de mettre en évidence une augmentation des marqueurs de l’inflammation, ainsi qu’une éventuelle augmentation des globules blancs. Des dosages ultérieurs des marqueurs de l’inflammation pourront par la suite être utilisés pour évaluer l’efficacité du traitement.

Le traitement est dans un premier temps médical. Il consiste à administrer des antimicrobiens (des antibiotiques dans le cas d’une infection bactérienne) sur une période relativement longue (allant jusqu’à plusieurs semaines ou mois de traitement). Les antimicrobiens administrés doivent idéalement être choisis en fonction de prélèvements effectués sur l’animal, et d’un antibiogramme, de façon à être sur qu’ils soient efficaces.

Lorsqu’aucun germe n’a pu être isolé, le traitement administré est alors « probabiliste ». C’est la réponse clinique au bout de quelques jours qui indique si le traitement est efficace ou non.

Parallèlement à l’administration d’antimicrobiens (qui parfois sont administrés par voie veineuse en début de traitement), des antidouleurs et des anti-inflammatoires sont administrés pour soulager l’animal. Du repos est également primordial.

Dans certains cas, l’instabilité intervertébrale provoquée par la lyse osseuse est telle qu’une stabilisation chirurgicale est nécessaire.

Lorsque le traitement antimicrobien est efficace, les symptômes s’atténuent en l’espace de quelques jours. Le pronostic est alors bon à excellent, mais le traitement doit être administré sur une longue durée. La principale complication est une récidive de l’infection.

Scott J Schatzberg and Peter P Nghiem. Medical condition of the nervous system. In : Tobias KM, ed, Veterinary surgery, small animal. First ed. Philadelphia : Saunders Co ; 2013 : 388 – 409

La spondylodiscite chez le chien et le chat. G.Ragetly. Le point vétérinaire n°288. 2008

Neurologie clinique du chien et du chat. L.Cauzinille. Edition du point vétérinaire. 2007