Présentation du cas

Le patient est un chien mâle entier de 6ans de la race Scottish Terrier ne présentant aucun antécédent. Il est correctement médicalisé (vaccin, antiparasitaire). Il reçoit une alimentation à base de croquettes pour le contrôle de son poids.

Début Janvier 2024, il présente des troubles urinaires (Pollakiurie, strangurie et malpropreté urinaire) associés à un épisode de constipation évoluant depuis 1 semaine sans atteinte de l’état général. Le vétérinaire traitant est consulté : mise en évidence d’une prostate de taille augmentée au toucher rectal, bilan sanguin (NFS et Biochimie) sans anomalie. La clinique évoque une cystite et un traitement probabiliste est mise en place (Anti-inflammation : Meloxicam, Antibiotique : Amoxicilline-Acide clavulanique, Ypozane).

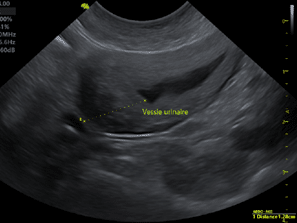

Le traitement ne permet pas d’amélioration de la clinique. Les troubles urinaires (Polyurie, dysurie, absence de polydipsie, hématurie suspectée) étant persistants, une échographie abdominale est réalisée. Elle met en évidence un épaississement diffus très sévère de la paroi vésicale au pôle cranio-ventral avec présence d’une fine lame d’épanchement ainsi que de la boue biliaire, une hyperplasie kystique de la prostate. Le reste de l’examen n’est pas remarquable.

Le patient nous a alors été référé pour la poursuite de l’exploration.

L’examen clinique général et le toucher rectal ne sont pas remarquables. Il est cependant noté que le chien se met en position en consultation, sans cesse et émet des urines claires.

Dans le but de préciser l’atteinte, une analyse urinaire complète est réalisée : les urines sont hyposténurique (DU à 1.012) et alcalines (pH à 8). La bandelette révèle une hématurie microscopique (4 croix). L’uroculture est négative.

Exploration

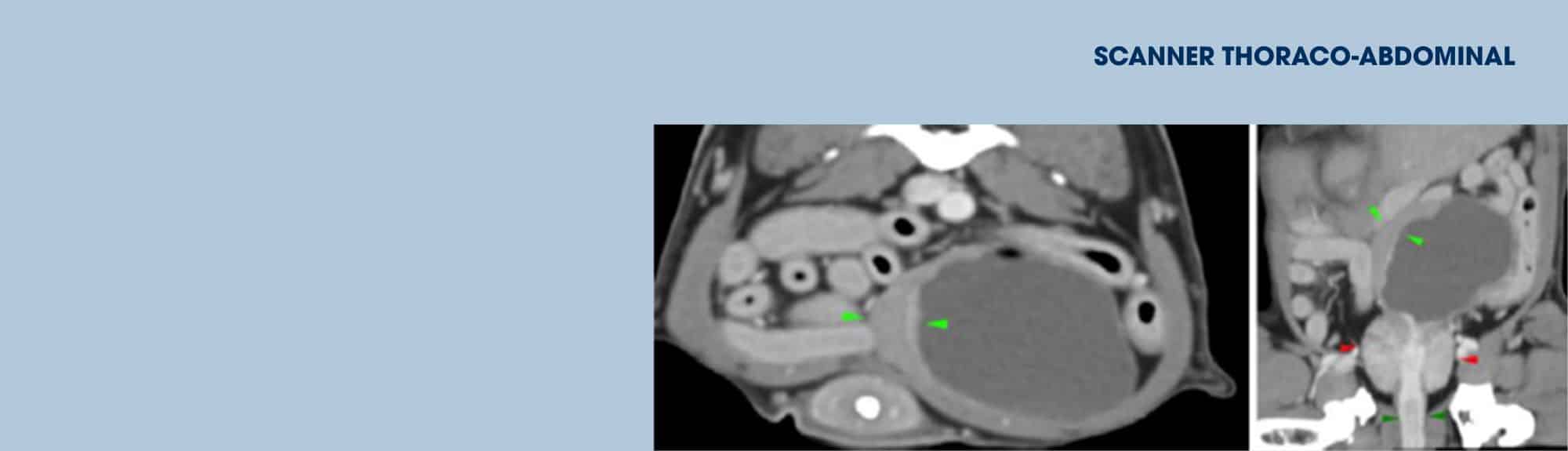

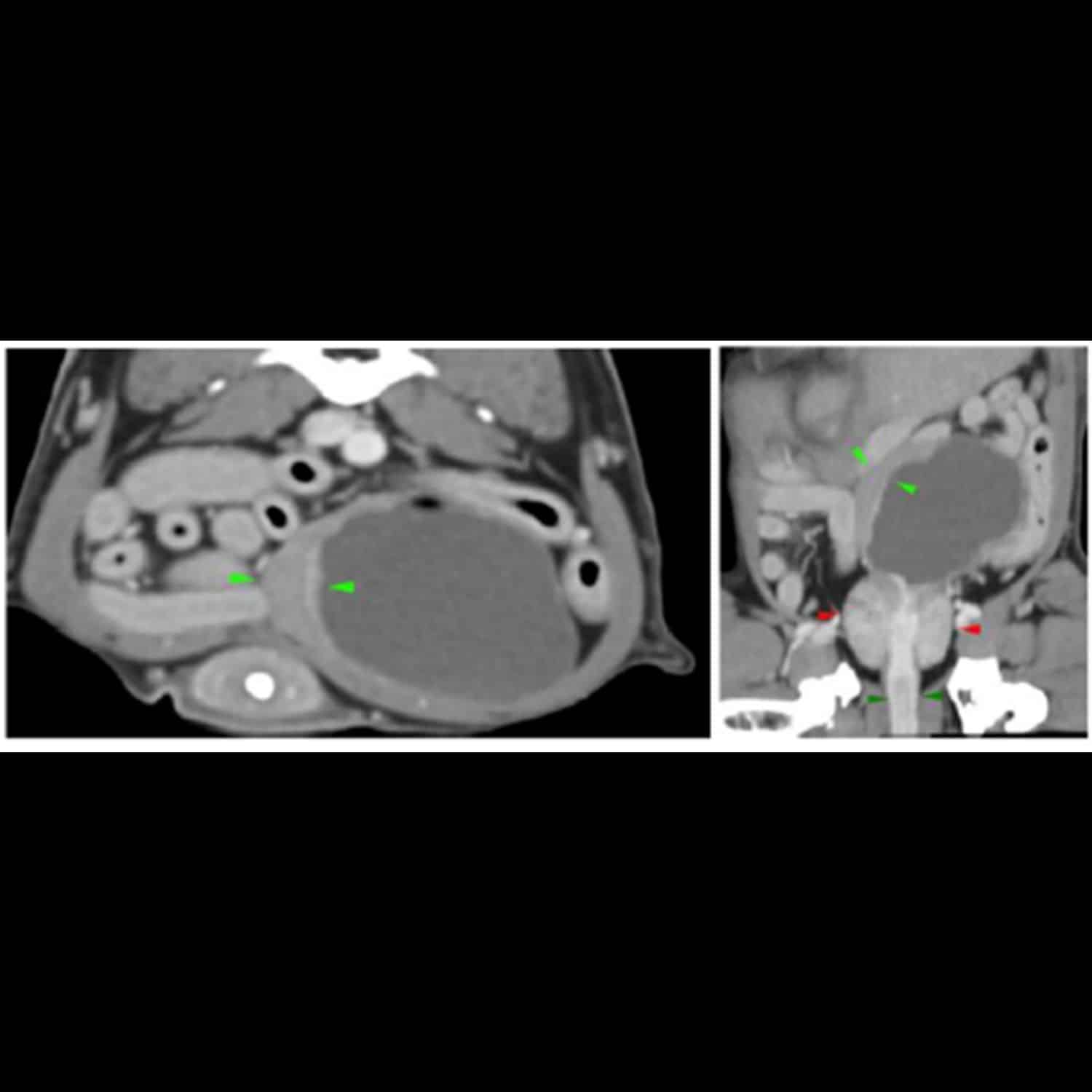

Un examen scanner thoraco-abdominal sous anesthésie générale est donc réalisé, il met en évidence :

- Lésion pariétale vésicale compatible avec un processus néoplasique (carcinome en priorité) vs une lésion inflammatoire/infectieuse. Absence d’envahissement urétéral, urétral ou prostatique visible ce jour.

- Discrète adénomégalie iliaque médiale et interne ipsilatérale et sternale : réactionnel vs métastatique

- Aspect glandulokystique de la prostate.

Lors de l’anesthésie générale, un sondage traumatique est également réalisé afin d’effectuer une histologie sur biopsie traumatique. Malheureusement, les biopsies sont de très petite taille et comportent un tissu épithélial compatible avec un urothélium. L’anisocytose et la présence de cellules nucléolées peuvent évoquer un processus tumoral mais cette hypothèse ne peut être confirmée devant la faible représentativité des biopsies examinées.

Ces examens sont complétés par la recherche la mutation BRAF. Le test est négatif (Absence de la mutation).

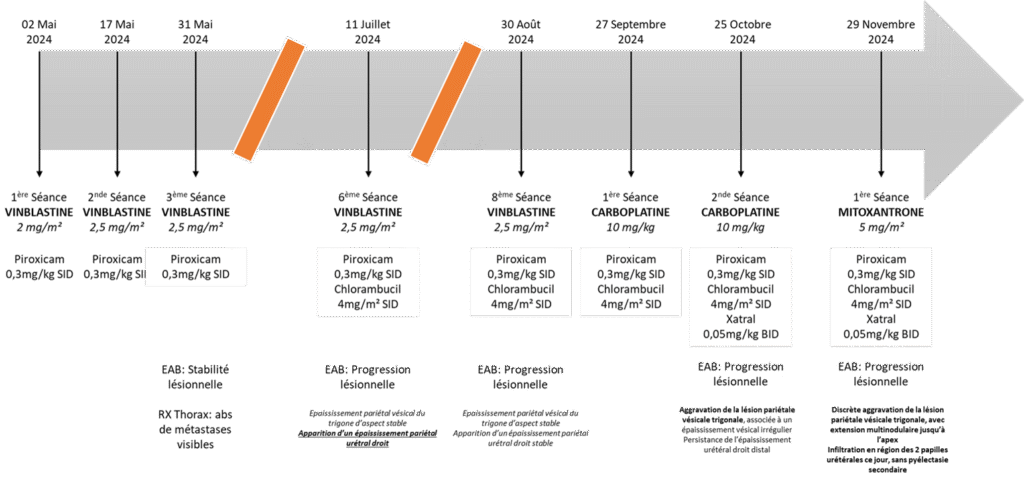

Compte-tenu de l’agressivité et l’absence de marges saines, un traitement adjuvant à la chirurgie est nécessaire. Malheureusement après une discussion avec un radiothérapeute, la localisation des lésions identifiées ce jour ne semblent pas être une indication à la mise en place d’une radiothérapie. Un protocole de chimiothérapie à dose maximale tolérée est initié.

La figure suivante détaille le suivi et l’adaptation du plan thérapeutique à la progression lésionnelle observée.

Aujourd’hui, presque 8 mois après l’initiation de la 1ère ligne de chimiothérapie, le patient est cliniquement stable. Il présente cependant des troubles urinaires persistants caractérisés par de la pollakiurie sans strangurie ni hématurie. Il est actuellement sous la 3ème ligne de chimiothérapie à dose maximale tolérée : Mitoxantrone.

Lors du prochain contrôle, une évaluation par échographie abdominale sera réalisé afin d’évaluer l’efficacité de ce traitement. Malheureusement, en cas de résistance à cette molécule, nous nous trouverons dans une impasse thérapeutique ayant épuisé toutes nos liges de traitement considérées comme efficace sur ce type tumoral. Une surveillance accrue sera alors choisie et complétée par des soins de support (poursuite du Piroxicam, xatral et du chlorambucil). La mise en place d’une sonde urinaire à demeure (Sonde de cystotomie) sera à discuter en cas d’obstruction urinaire persistante.

Discussion

Dans la plupart des cas (70%), les carcinomes urothéliaux sont de haut grade et donc présentent un caractère agressif. En effet, dans près de 60 % des cas une invasion urétrale est constatée et des métastases ganglionnaires et à distances (le plus souvent pulmonaires) sont rapportées dans 16 à 50 % des cas et 14 à 50 % des cas respectivement. Dans le cas présenté, une infiltration de l’uretère microscopique est probable, et ganglionnaire ne peut être exclue au diagnostic. Cette hypothèse sera confirmée par les suivis échographiques et la progression lésionnelle observée.

Plusieurs facteurs de risque sont rapportés : l’exposition à des pesticides, l’utilisation d’antiparasitaires d’ancienne génération, l’obésité, le sexe (femelle), la race (les Terriers étant prédisposés) et certaines molécules de chimiothérapie (comme le cyclophosphamide).

Les signes cliniques fréquemment observés sont les troubles urinaires : dysurie, pollakiurie, hématurie. La présence de signes généraux (faiblesse musculaire, léthargie, anorexie,…) est un facteur pronostic négatif ainsi que la présence d’une boiterie (métastase osseuses fréquentes ou ostéopathie hypertrophique) ou de nodules cutanées.

Le diagnostic différentiel inclut une cystite bactérienne chronique, une cystite polypoïde, un polype fibroépithéliale, une cystite granulomateuse,… La démarche diagnostic doit donc être rigoureuse :

- L’échographie abdominale permet la mise en évidence d’un épaississement de la muqueuse urétrale ou vésicale au niveau du trigone et d’une éventuelle adénopathie. Dans notre cas, l’atteinte vésicale semblait plutôt diffuse ce qui est plutôt inhabituelle.

- L’analyse urinaire et l’uroculture est indispensable. Lors de carcinomes urothéliaux, elle est anormale dans 90% des cas : hématurie microscopique, pyurie, protéinurie, bactériurie et parfois présence de cellules tumorales à l’examen du culot (30% des cas). Chez notre patient, à part une hématurie microscopique, aucune anomalie n’a été identifiée.

- Le sondage traumatique ainsi que la recherche de la mutation BRAF sont facilement réalisables et peu invasifs. Ils peuvent permettre d’établir le diagnostic rapidement. Ces examens sont complétés par la recherche la mutation BRAF. En effet, 85% des carcinomes urothéliaux présentent une mutation BRAF. Dans notre cas, le test était négatif, rendant le diagnostic plus difficile.

- L’histologie à l’aide de biopsies (par voie chirurgicale ou endoscopie) restent la méthode de diagnostic de choix. Concernant le cas de notre patient, la chirurgie avait plusieurs intérêt : diagnostic histologique, réduction du volume tumorale, bilan d’extension loco-régionale précis (compte tenu qu’il existe une inadéquation entre les lésions identifiées à l’imagerie médicale et les images per-opératoire).

La prise en charge thérapeutique des carcinomes urothéliaux assez bien décrites dans la littérature. Elle est multimodale lorsque cela est possible associant la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie (conventionnelle et métronomique). La radiothérapie peut permettre un contrôle locale de la maladie lorsque cette dernière est localisé au col vésical avec ou non envahissement urétral. Malheureusement, notre patient n’était pas un bon candidat à cette option compte tenu de la localisation de ces lésions. Concernant la chimiothérapie, plusieurs lignes thérapeutiques ont été développées :

- Chimiothérapie conventionnelle à dose maximale tolérée associée à un anti-inflammatoire non stéroïdien COX inhibiteur (Piroxicam à 0,3mg/kg/j):

- Vinblastine (2.5 mg/m² par voie intraveineuse stricte sur 2 minutes) doit être réalisée à raison d’une séance toutes les 2 semaines jusqu’à échappement de la tumeur à ce protocole. Ce genre de protocole est associé à une réponse dans près de 58 % des cas (rémission partielle ou maladie stable) et à une médiane de survie allant de 300 à 500 jours selon les études.

- Mitoxantrone (5mg/m² par voie intraveineuse stricte sur 30 minutes) doit être réalisée toutes les 3 semaines à raison de 4 à 6 séances au maximum. Ce genre de protocole est associé à une réponse dans près de 35-50 % des cas (rémission partielle ou maladie stable) et à une médiane de survie d’environ 300 jours selon les études.

- Carboplatine (300 mg/m² ou 10mg/kg chez les patients inférieurs à 10kg par voie intraveineuse stricte sur 30 minutes) doit être réalisée toutes les 3 semaines à raison de 4 à 6 séances au maximum.

La surveillance est à la fois clinique et échographique. Les contrôles doivent être réalisées toutes les 6 semaines environ afin d’évaluer l’efficacité du protocole en cours et d’adapter le plan thérapeutique en cas de progression lésionnelle.

- Chimiothérapie métronomique Chlorambucil (à raison de 4mg/m2/j) associée à un anti-inflammatoire non stéroïdien COX inhibiteur (Piroxicam à 0,3mg/kg/j). Pour ce genre de protocole, une moins grande proportion de chiens présente une rémission partielle (moins de 10%) mais cette chimiothérapie métronomique permet une stabilisation de la maladie dans près de 60-70 % des cas. Une médiane de survie de 200-250 jours est rapportée avec un tel protocole.